Quando le cose in sanità funzionavano, e una di queste era la psichiatria, oltre a un servizio di ascolto e accoglienza per i disagi nell’ambito suicidario, avevamo istituito un’associazione di volontariato – perfettamente inquadrata all’interno di un percorso di valutazione con colloqui e test per gli aspiranti aderenti – che si occupava dei malati terminali e dell’accompagnamento alla morte. In questo campo erano stati organizzati superspecialistici corsi per sanitari e familiari sulla comunicazione della diagnosi, sul supporto psicologico e sull’accudimento nel fine vita.

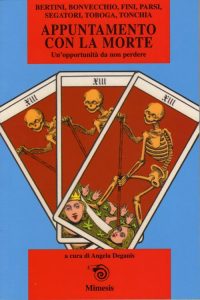

All’interno di questa organizzazione, ci sono stati gruppi di formazione per operatori che si basavano sull’immaginazione attiva della propria morte, conclusi con un documento finale e un’iniziativa pubblica. L’importanza di questa iniziativa era di una semplicità psicologica quasi scontata: non si può “lavorare” sulla morte altrui, se non si è fatto un percorso sulla propria. Perché questo approccio, prima ancora di usufruire di metodologie pratiche, deve partire da un “lavoro” su di sé.

Anche in questa circostanza la dedizione e l’analisi hanno avuto un’importanza molto più incisiva e un valore molto più profondo della semplice lettura dei testi più approfonditi.

Uno degli elementi che emergevano in questa condizione estrema era il meccanismo difensivo che va sotto il nome di negazione. Esso viene attivato inconsciamente dalla psiche e si manifesta nell’individuo che “rifiuta di accettare una realtà, un evento, un sentimento o un pensiero doloroso, agendo come se non esistesse, per proteggere il proprio equilibrio psichico da una sofferenza eccessiva, soprattutto di fronte a traumi o situazioni insopportabili”. E naturalmente, oggettivamente, la consapevolezza della propria fine è una situazione intollerabile razionalmente.

Un esempio personale è la visita ad un grande amico morente in una calda domenica di pomeriggio. L’approccio è sempre assolutamente neutro: “Dura, eh, amico mio”. Questi, con una voce pressoché inudibile, proveniente da un corpo che sembrava semplicemente un’ombra proiettata sul bianco del letto articolato, mi sono sussurrò: “Altroché dura. Non vedo l’ora che mi rimettano in piedi, così posso mangiare da solo, e che mi tolgano tutti questi tubi e questi contenitori di plastica attorno…Sono già in grande ritardo per mettere la barca in acqua”.

Lo stesso meccanismo interessa, ad esempio, le anoressiche, quelle persone affette dalla cosiddetta “dismorfofobia”, che arrivano a morire perché anche guardando nello specchio il proprio corpo concretamente scheletrico, si vedono obese e comunque troppo paffute.

Questo mio grande amico, di buona stazza e di grande vivacità da animatore delle prime radio private della mia zona, moriva tre giorni dopo, un mercoledì di prima mattina.

Ho profittato di questo ricordo nel giorno della commemorazione, per introdurre con inusuale brevità l’argomento politico riguardante il fenomeno criminale giovanile, sempre più diffuso e radicato che viene definito dei “maranza”, perfettamente inquadrato in quel più vasto fenomeno che scandalizza le menti delicate e le anime ipocrite e che viene denunciato come sostituzione etnica.

In questo caso, il meccanismo della negazione è un pericoloso comportamento suicida che porterà al declino definitivo della nostra civiltà. Negare la totale sopraffazione dell’Italia e dell’Europa da parte delle orde allogene; negare la conquista sempre più capillare delle nostre città; negare la gravità dei comportamenti criminali individuali e di gruppo; negare la complicità di una magistratura dannosa quando non assente nelle sue funzioni; negare l’occupazione del territorio in maniera delinquenziale ed eversiva; negare la propensione alla violenza e alla sopraffazione: una generale disfatta che parte innanzitutto da una negazione della realtà.

La mentalità che i mass media – un po’ per ignoranza, un po’ per sudditanza e un po’ per compenso di ingaggio – continuano con la manfrina già sperimentata ai tempi della delittuosa messinscena covidica dell’“Andrà tutto bene”.

Ecco allora lo scatenamento dell’ottimismo più patetico per far fronte all’evidenza delle violenze documentate da video, da denunce e dagli stessi atteggiamenti provocatori di certi psicopatici: “Fissare il limite a 20 alunni a classe, investire sull’inclusione” (Fratoianni); “Necessità di corsi sull’affettività e la sessualità” (Saverio Tommasi”); “E se vengono persone da altre nazioni, gli diamo i benvenuto e gli diciamo: da noi la violenza non si usa” (Floris); “Un linguaggio che include e che rispetta” (Giannini). “Investire nella cultura, accendere le luci, aprire delle biblioteche” (De Angelis). Insomma, per dirla con una metafora che ho già usato: è come aggirarsi per la savana con un cartello appeso al collo conflitto a caratteri cubitali ‘io sono vegano’ per ottenere rispetto dei carnivori che la occupano.

Il ridicolo, la superficialità e la supponenza dilagano in maniera incontenibile.

Forse un motivo c’è nella cieca negazione della realtà. È che il sistema, in generale ma soprattutto la parte idolatrica della sinistra, sta inconsciamente rifiutando di riconoscere lo sfacelo che stiamo vivendo, ma l’angoscia nel prendere atto dello stadio terminale della nostra civiltà – speculare a quello della vita della persona – è talmente elevata e devastante che per poter sopravvivere è costretto a sconfessare la verità e rifiutare psicoticamente di fare i conti con essa.

È una diagnosi, non una semplice ipotesi politica. Una malattia generata e sostenuta dal pacifismo più becero e dalla diserzione più ignorante. Per ricitare Simon Weil: “È una lebbra che avuto origini in ambienti politici, e si è espansa, attraverso tutto il paese alla quasi totalità del pensiero”.

Una terapia ci potrebbe essere, ma non è sopportabile da tanti cuori teneri, animi deboli e pensieri inerti. “Il coraggio, uno, se non ce l’ha, mica se lo può dare”, disse Don Abbondio, e questi preferiscono la pace assicurata del servo, piuttosto che il rischio di una radicale azione. Intanto, mentre la fine incombe anche loro aspettano il momento di mettere la barca in acqua.